Algérie : quand des Pieds-Noirs se rappellent...

cinquante ans en arrière.

Pour beaucoup, l’anniversaire du départ de cette terre aimée, ravive des souvenirs intenses qu’ils avaient volontairement enfouis au plus profond d’eux-mêmes. Pudeur, sentiments d’être incompris par nombre de métropolitains, replis sur soi-même face à l’impensable ? Tout cela et plus encore le désir de tourner la page, une page qu’ils ne tourneront définitivement, ils le savent, qu’à leur mort. Cinquante ans après un départ précipité, beaucoup ont ouvert le livre de la mémoire et confronté le souvenir des jours heureux où tout semblait facile, lumineux, où il ne paraissait pas exister de barrière entre les arabes et eux, où les religions n’étaient pas un obstacle... avec les jours sombres où les hommes se dressèrent les uns contre les autres de la plus dramatique et sanglante façon.

Que de frustrations pour ces Pieds-noirs de ne pas pouvoir

évoquer les bons moments, mais aussi les peurs, les pleurs engendrés par ce remue ménage de l’âme.

Écœurements de voir après cette exode qu’ils n’arrivaient pas à comprendre

et encore moins à accepter, de voir les enfants de ceux qui les avaient chassés

d’Algérie, venir s’installer en France. Cinquante ans après certains osent

lever le voile de l’auto censure des sentiments. Certains osent dirent qu’ils

en ont assez de passer pour des coupables. Coupables de quoi, disent-ils :

d'avoir colonisé l'Algérie, d'avoir supprimé l'esclavage, d'avoir construit des

routes, des hôpitaux, des ports de commerce, coupables d'avoir fait de cette

terre aride et caillouteuse la Californie de la France ! Poète et écrivain

reconnue, Joselyne Mas, née en Algérie, feuillette ici quelques pages de son passé

toujours présent. Celles-ci ne sont pas à la gloire des Métropolitains ni des azuréens.

Elles témoignent des premières années d’installation qui ne furent pas faciles,

c’est le moins qu’on puisse dire mais il faut regarder les choses en face.

C’est l’occasion :

« Les gens partent,

brûlent leur maison, leurs récoltes, et sur les quais abandonnent leur véhicule

et y mettent le feu. Dans toute la ville, l’odeur du brûlé efface toute autre

odeur. Les senteurs de cannelle et de cumin ont disparues. Des milliers de

Pieds-Noirs sont parqués, entassés sous le soleil, et campent nuit et jour,

pour essayer d’obtenir des places sur les bateaux en partance pour la France. De

ce départ en masse, Robert Boulin déclare le 30 mai 1962, que les Pieds-Noirs ont

seulement avancé leurs dates de départ en vacances ! Oui, c’est cela, nous

partions en vacances !

En emportant seulement le strict nécessaire. Savez-vous combien il est dur de choisir quel livre nous allons emporter plutôt qu’un autre, quelle poupée nous suivra et « mon vélo, Maman ? On peut l’emporter ? Non, mon chéri, c’est trop encombrant. Mais il est tout neuf ! Non, prends plutôt tes petits soldats. » Tout à coup, tout nous paraît précieux, on voudrait tout emporter, comme l’escargot emporte sa maison, sur son dos. C’est comme s’il fallait se couper en deux. Devoir privilégier les pulls et les manteaux au détriment des jouets et des livres, c’est trop dur. Et toujours la même réponse : « Mes chéris, on ne prend que ce que l’on peut porter ! » « Et le chien Maman, on peut l’emmener ? Ce n’est pas un jouet. Je l’aime et il m’aime, je ne veux pas l’abandonner. Non mes enfants. On va le laisser chez les voisins, ils s’en occuperont très bien. Ne t’inquiète pas ». Mais il faudra porter ces valises. Elles pèsent beaucoup plus, que leur simple contenu. Le poids de toute une vie est vraiment trop lourd.

Mon père après

quatre jours de file interminable sous un soleil de plomb, a réussi à avoir des

places sur le Ville d’Alger en partance pour la France. Nous venions à tour

de rôle le ravitailler en eau fraîche et en nourriture, pour qu’il ne perde pas

sa place. Seuls pouvaient partir ceux

qui pouvaient PAYER leurs places. Le container que nous avions eu à prix d’or

fut soigneusement immergé à plusieurs reprises par les dockers, si bien que

quelques mois plus tard, après l’avoir laissé dans un garde-meubles à Port-Vendres,

puisque nous ne savions pas où aller, tout était moisi, irrécupérable.

Les files de

Pieds-Noirs, harassés, écrasés de chaleur, de fatigue et de désespoir, sont

comme des chênes déracinés, qu’on arrache à leur terre. Je me rappelle mon

frère, alors âgé de onze ans, me serrant la main très fort et luttant pour ne

pas pleurer. Les collines d’Alger la blanche s’éloignent, la mer si bleue lui

sert d’écrin. Les larmes coulent sur les visages. Le désespoir se lit dans les

regards. Notre cœur se déchire. Tout un peuple meurtri s’arrache à son pays.

Sur le bateau c'est

l'horreur, nous sommes serrés les uns contre les autres, une chaise-longue sur

le pont pour quatre personnes ! Nous avons faim et soif.

On arrive, nous sommes exténués, hagards. La France si chère à nos cœurs : pour nous accueillir des banderoles « les Pieds-Noirs à la mer », les cris hostiles d’une foule qui envahit les quais. On descend du bateau comme des somnambules, poussés par la foule. Mon père porte dans ses bras ma grand-mère qui ne m’a jamais parue aussi menue. On nous offre un verre de grenadine dans des gobelets en plastique et on nous indique un hôtel meublé dont les tarifs nous font dresser les cheveux sur la tête.

Là, serrés dans

deux chambres, on se demande ce qu’on fait là, anéantis de chagrin, de colère

et de fatigue. On attend de mon père qu’il décide de ce que nous allons

devenir.

Nous avons trouvé

très difficilement un appartement à Cannes (les propriétaires ne veulent pas

louer à des Pieds-Noirs!) Il n'est pas trop cher : la voie ferrée passe

au-dessous ! Et il n’y a pas de chauffage ! Nous sommes restés là un an.

Nouvelle école, nouveaux copains pour mon frère. Il est inscrit au Lycée Carnot

tout en haut du Boulevard et moi au Lycée Bristol, derrière la gare. Mon père

cherche désespérément du travail, ma mère court les brocantes pour meubler

notre petit logement.

En réalité nous

sommes des déportés. Car tout arrachement massif d’une population à sa terre

natale est non seulement une déportation, mais un attentat à la dignité et à la

liberté humaine.

La vie continue. Mes grands-parents ont trouvé un studio en location à Golfe-Juan, une table, un lit, la photo de leur gendre assassiné. Ma grand-mère fleurit ses balcons, sème des fleurs partout, vend ses gâteaux à l’épicerie du coin. Mon grand-père, assis dans un petit coin du balcon, regarde la mer qui a la couleur de ses yeux, et se laisse mourir. Il a honte, il n'avait rien demandé à personne, il avait sa maison, ses grands arbres. Il a honte de ne rien laisser à ses enfants. Son chagrin l’écrase, le tue. Notre pays nous manque, on se sent orphelin, incompris et seul. La sœur de ma grand-mère, Angélina, veuve, vivait seule dans un trois pièces, rue du 4 septembre, à Alger, elle est couturière. Un matin, un soldat musulman, vient la voir et déclare que l’appartement est trop grand pour elle toute seule ! Le lendemain, une famille arabe s’installe. Comment rester dans ces conditions. Elle nous rejoint en France. Portant avec peine ses deux valises, seul héritage de toute une vie de travail.

L’hostilité est grande et surtout injuste quand il s’agit des enfants. Mon petit frère rentre souvent de l’école avec plaies et bosses, il se bat quand on le traite d’arabe, quand fusent les réflexions telles que : « Retournez dans votre pays, vous prenez le pain et le travail des Français ! » Tout cela fait mal au cœur car on se sent plus Français que les Français eux-mêmes. Notre tristesse est grande. Mon père travaille trop. En 1964, il décède. Il a cinquante ans, nous laissant seuls ma mère, mon petit frère et moi. Sans un sou ! Le prêt qu'il avait demandé n'est toujours pas attribué et maintenant, il faut refaire tout le dossier, remboursable en neuf ans, puisque mon petit frère, seul héritier est mineur. Il faut faire appel à un conseil de famille, désigner des tuteurs légaux. Trois ans de paperasses, de lettres, de frais pour enfin obtenir ce prêt que ma mère mettra un point d'honneur à rembourser jusqu'au dernier centime. Moi, j'arrête mes études pour trouver du travail. Le soir, je fais des heures de ménage et les repas sont toujours les mêmes : pâtes ou riz, riz ou pâtes. Seul mon petit frère a droit à un peu de viande par semaine. C’est, s'adapter ou mourir ! »

Jocelyne Mas

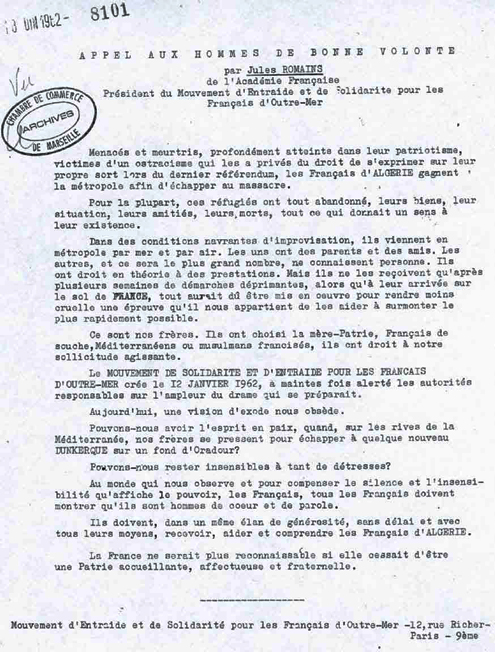

Tous les Français ne se conduisirent pas comme le maire socialiste de Marseille, Gaston Defferre. Ainsi l'écrivain Jules Romain donna l'exemple d'une attitude digne :