Meaux. Chevaux de guerre...

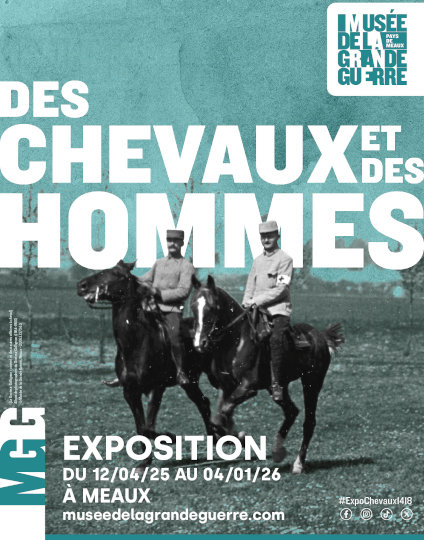

Jusqu’au 4 janvier prochain, l’exposition « Des chevaux et des hommes » aborde le sujet du sort des équidés dans le conflit, ainsi que les relations avec les hommes qui dépassent le strict usage militaire. Cette exposition donne à voir la fraternité dans l’horreur entre les hommes et les bêtes condamnés à vivre ensemble, confrontés à un même destin.

L’histoire commune des hommes et des chevaux dans la Grande Guerre n’a jamais été présentée dans une exposition : il revenait au musée de la Grande Guerre de le faire. Le parcours de visite de l’exposition s’organise autour de trois sections thématiques :

- LE CHEVAL DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LE MONDE MILITAIRE À LA VEILLE DE LA GUERRE. Le cheval occupe une place centrale dans la société française : il est utilisé comme moyen de transport dans les villes, comme bête de trait dans les champs, ou encore comme force de travail dans l’industrie minière. L’armée est le bastion du cheval de selle et les besoins militaires en chevaux sont considérables. Si depuis Sedan, la cavalerie ne joue plus un rôle majeur sur le champ de bataille, elle reste une arme prestigieuse, celle de prédilection de la noblesse. La présence forte du cheval s’incarne dans le monde civil ou militaire par la présence d’hommes en charge des animaux : charretier, maréchal-ferrant, vétérinaire…

- LES HOMMES ET LES CHEVAUX EN GUERRE. Compagnon séculaire de l’homme de guerre depuis la plus haute Antiquité, le cheval est pendant la Grande Guerre un auxiliaire fondamental de toutes les armées qu’il s’agisse des unités de cavalerie, de la logistique avec ses convois hippomobiles ou du commandement. Les chevaux vont alors jouer un rôle essentiellement tactique et logistique, servant pour le ravitaillement, mais aussi comme moyen de transport à proximité des tranchées. En effet, la stabilisation du front et l’utilisation de l’artillerie lourde rendent les déplacements motorisés impossibles le long du front. Le cheval va principalement être utilisé comme animal de trait, notamment pour tracter les convois et matériels d’artillerie. En 1918, 70 % de l’artillerie lourde et 80 % de l’artillerie de campagne sont encore hippomobiles, preuve s’il en est de la domination du cheval sur le véhicule à moteur dans ce domaine.

- APRÈS LA GUERRE. 1918 voit revenir la guerre de mouvement sans que l’on assiste à un retour en grâce des missions traditionnelles de la cavalerie qui s’en tient à des missions de service d’ordre ou d’estafette. Le cheval reste présent comme représentation d’autorité et de prestige. C’est à cheval que les généraux paradent le 14 juillet 1919 pour le Défilé de la Victoire. La Grande Guerre a démontré l’importance stratégique des équidés pour les armées. Mais la brutalisation du conflit, les évolutions technologiques, l’emploi de plus en plus massif d’engins motorisés, conduisent à une évolution irréversible des armées qui, d’une puissance hippomobile, s’appuieront désormais sur le développement d’une force mécanique. Après 1945, le cheval est uniquement un symbole de tradition. La Garde républicaine reste aujourd’hui la seule unité équestre professionnelle de l’armée française.

- Mennevillers, chevaux à l’abreuvoir, LSU, Don Pardon-Bentz,

Musée de la Grande Guerre, Meaux -

Musée de la Grande Guerre

Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux

www.museedelagrandeguerre.com