Vintimille. Le Jardin Hanbury…

A la mort de son fondateur Thomas Hanbury en 1907, le lieu était connu pour sa richesse en plantes tropicales et subtropicales et pour l’importance scientifique des collections. Le fils de Thomas, Cecil, a laissé le jardin entre les mains de sa femme, Lady Dorothy, qui a développé l’aspect paysager du jardin, créant des vues panoramiques, des avenues, des chemins, des fontaines. Elle l’ouvrira d’ailleurs partiellement au public. En 1960, Lady Dorothy l’a vendu à l’État italien. Depuis 1987, il est géré par l’Université de Gênes et, depuis 2000, classé zone régionale protégée.

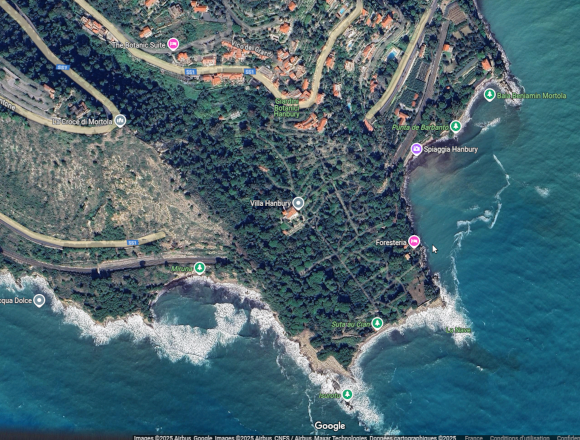

Comme beaucoup d’Anglais fortunés, Thomas Hanbury, est à la recherche d'une résidence loin des pluvieux hivers britanniques. Après avoir parcouru le sud de la France et la côte ligure, il découvre le cap de La Mortola et décide de s'y installer. Le lieu est tout à fait exceptionnel : une pente de 18 hectares couverte d'oliviers, d'agrumes et de vignes plongeant dans la Méditerranée. Sur la vaste propriété s'élève également une demeure typique bâtie au XVIe siècle. Il rêve tout haut d’en faire un jardin exotique d’exception et ce sera le cas.

Sur les 18 hectares que compte le jardin, neuf sont occupés par des espèces méditerranéennes et les neuf autres par des espèces exotiques. On peut ainsi y voir une petite forêt australienne, un jardin mexicain, une grande variété de succulentes originaires des différents déserts du globe et une collection de cycadées d'Extrême-Orient. Dans la partie haute de la propriété on peut aussi y voir des glycines et des lilas ; le long du torrent : des lauriers-roses ; au pied des murs : des passiflores, des roses, du lierre et des bégonias ; dans la partie au sud : des agaves, des aloès, des cactus, des yuccas, des oponces et des euphorbes. Il y a aussi la palmeraie, les jardins monochromatiques destinés aux fleurs de saison, la plantation d'agrumes et le verger.

Aujourd’hui le jardin vit sur les restes de sa splendeur passée. En visite ce jour-là, Pierre Bourque, ancien directeur du Jardin botanique de Montréal, nous indiquait qu’il fallait compter 1 jardinier par hectare à l’année dédié à l’entretien. Il en faudrait donc ici 18. Est-ce le cas ? Vu le côté sympathiquement fouillis, on peut en douter. D’ailleurs on peut se poser la question de savoir si l’Université, en tant qu’institution, est le meilleur moyen de gérer et de mettre en valeur un tel endroit. En effet, n’a-t-elle pas pour vocation la recherche plutôt que l’exploitation d’un lieu public et touristique ? Il semblerait que ce soit à la commune et à la région, de développer tout le potentiel de ces jardins qui, en bien des points, sont magiques. Reste que la visite - il faut compter une heure et demie environ - est un voyage apaisant, hors du temps, loin des nouvelles déprimantes relayées ad nauseam par les réseaux sociaux...

- photos Jardin Hanbury (c) PCA -